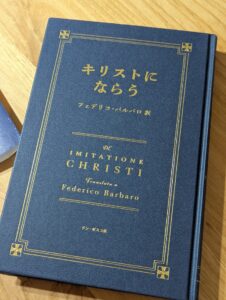

フェデリコ・バルバロ訳「キリストにならう」を買った。

紹介文にはこのようにある。

「第二の福音書」「中世最高の信心書」と謳われる本書は、キリスト教霊的書物の名作であり、聖書に次いで世界中の人が親しみ読んだ本である。

ラテン語翻訳の第一人者であったフェデリコ・バルバロ師の力強い翻訳で、人生の旅の同伴者キリストとの親しい対話が生き生きとよみがえる。

興味が湧いて読んでみたら、これがまた確かに名著だと言える内容だった。まだ全部読み終わってはいないけれど、読んでいるといてもたってもいられなくてこれを書いている。

「キリストにならう」というタイトルどおりに、この本はクリスチャンにとってどのように生きるべきか──信仰生活の勧めとしてのガイドを示してくれる。

しかし単なるガイドではなく、読んでいるとグサッと自分に刺さってきて自分自身を振り返らされる言葉に満ちている。

「人は好んで自分の考えに従う。そして、自分と同じように考える人のほうに傾く。しかし、もし神が私たちと共におられるなら、平和を保つために時々自分の意見を捨てなければならない。すべてを完全に知り尽くすほどの知恵者がどこにいるか。あなたは自分の意見に信用を置かず、他人の意見を喜んで聞きなさい。あなたの意見のほうがよくても、それを神のために捨てて他人の意見に従うなら、あなたはそれだけの霊的効果を受けるであろう」(第1巻第9章2)

この本は訳者がフェデリコ・バルバロとなっているが、本文は誰が書いたのかということは未だにはっきりしていないらしい。

おそらくまだ活版印刷さえなかった1500年代に書かれたものらしいが、このような信仰的な呼びかけは、今の時代にもぴったりと当てはまるように思う。

特に「人は好んで自分の考えに従う。そして、自分と同じように考える人のほうに傾く。」あたりは昨今のSNSでは散見されるエコー・チェンバーの問題に関わるだろう。

でも、私たち人間の本質がそもそもこのようなものなのだから、どれだけプラットフォームがとか、そこにいる人間たちの傾向だとか言っても、何千年も昔から私たちの力ではコントロールできない本質、聖書が「罪」と呼ぶものがわたしたちにそうさせているのだし、エコー・チェンバーが起こらない場所などないのだと思う。

できるのは棲み分けと、せいぜい抑制がいいところだろう。そもそもエコー・チェンバーが起こっていないと思われるところにも意見の偏りは起こっていて、それが社会的に問題になっていない内容であるというだけなんじゃないかと思うこともある。

「あなたは自分の意見に信用を置かず、他人の意見を喜んで聞きなさい。」とあるけれども、その前のところでは、

「どんな言葉もたやすく信じてはならない。また衝動に従ってはならない。 むしろ慎重に思慮深く、神のみ旨を思いながら事をはからなければならない。ああ悲しいことに、私たちはなんと弱いものだろう。隣人について、よいことよりも悪いことをはるかに信じ、かつ語りがちである。しかし、完徳を目指す人は、他人の話をたやすく信じ込むことがない。なぜなら、人間がどれほど悪に傾き、言葉を誤りやすく弱い者であるかを知っているからである。」(第1巻4章1)

とあるように、周りの意見に流されたり、簡単に信じ込んだりすることは避けるように勧められる。

大事なことは私たちがそういう弱さ(罪)を抱えていることを謙虚に受け止めて注意をすることであって、「神のみ旨を思う」こと、つまり「このような弱い私たちがしばしば巻き込まれるこの罪に満ちた世界の中で、いったい神様は何を私たちに望んでいるのか」を探り続けることなのだろう。

この本は基本的にクリスチャンにとって役立つ形で書かれた書だ。

キリスト教を多少なりとも知らないと、キリスト教独特な考え方や言葉に圧倒されてしまうことだろうと思う。

でも、キリスト教を信じ、その道を歩もうとする人には、その信仰のあり方を指し示してくれる素晴らしい本に変貌する。

たとえば聖書の読み方にしても、

「私たちは聖書の中に、雄弁さではなく真理を探さねばならない。聖書はすべて、記述されたその精神をもって読まなければならない。聖書には文章の美しさよりも、むしろ霊魂の利益を探さなければならない。飾りのない信心書をも、優れた奥深い本を読むのと同様によまなければならない。作者の権威や文学的に高いか低いかを問題にせず、ただ真理への愛に動かされて読まなければならない。誰がそれを書いたかを問題にせず、何を語っているかに心をとめなさい。」(第1巻第5章1)

「人間は過ぎ去る。しかし、「主の真理は永遠にとどまる」(詩編117:2)」。神はあらゆる人を使って、あらゆる方法で私たちに語られる。聖書を読むにあたって、しばしば妨げとなるのは、単に読み過ごしてよい箇所を詮索し議論しようとする好奇心である。もし利益を得ようと思うなら、謙遜に、単純に、信仰を持って読み、学者という名声を得ようと思うな。聖なる生活を行う人びとに進んで尋ね、黙って彼らの言葉を聞き、老人たちの勧めも退けてはならない。なぜなら、彼らが語る言葉にはそれぞれ根拠があるはずだからである。」(第1巻5章2)

と書かれている。

「聖書とは神様からのラブレターです」とある牧師は言った。

それは、私たちが聖書を読むとき、ラブレターを読むときのように読むことが肝要だということだ。

相手のアラを探したり、その文章が伝えようとしていること以外を勘ぐったりするのではなくて、そこに込められた心を読み取るために、ラブレターというものは読まれるべきだ。

そして聖書の言葉もそのように受け取るべきであるし、そこには完全に揺らぐことのない私たちへの愛情から出た神からの関わりが記されている。

神様は平等なお方ではない。常に弱い者、小さい者に目をかけ、その力をもって強きをくじき、ときにはもっと良い将来のために、今、理不尽な苦難に私たちを追いやることがある。

今ある苦難がその先の良い未来にたどり着くために必要なものだとしても、先の良い結果がなければ頑張れない私たちをどうにか奮い立たせようとして、小さな希望をちりばめてくださることもある。

聖書が語る神は不平等だ。

しかし、だからこそ私たちにとって信頼すべき相手になる。

周りを見渡せば、不平等なくらいいつもあなたのことを一番に考えて、一番良いものをわたしたちに与えようと働きかける。それが神の愛だと聖書は繰り返し語る。

そういう信仰によって、わたしたちを心から愛する友として生きてくださったイエスの言葉を、イエスが生きているその場に、私たちもまた生きている弟子の一人だと思ってその言葉を受け取るとき、きっと聖書の言葉は生き生きと、私たちの人生を指し示す良い支えになってくれる。

そのような信仰の手引として、この「キリストにならう」はオススメできる本であると思う。

「「私に従う人は闇の中を歩かない(ヨハネ8:12)」と主は言われる。これはキリストのみ言葉である。もし私たちがまことに光に照らされ、心の暗闇を抜け出したいなら、その生涯と行いにならわなければならないことを勧めておられるのである。したがって私たちの第一の務めは、イエス・キリストの生活を黙想することにある。」(第1巻第1章1)